Gmaj7(13)コードの押さえ方をギターの指板図で19通り紹介しています。Gをルート音とした基本形に加え、ルート音以外が最低音になる転回形の指板図も掲載しています。Gmaj7(13)の構成音の解説と、Gmaj7(13)のコードトーン表(指板上の音の配置)の掲載もしていますので、ぜひコード学習の参考にしてください。

(ケンタトニック) ESPギタークラフトアカデミー大阪校(GCA)2023年入学 ギター歴25年 ドラム歴10年

Gmaj7(13)コードとは

- Gmaj7(13)は、メジャーセブンスのGmaj7に長13度の音を加えたテンションコード。

- ルート音のGから数えて長13度の音はE

※長13度は長6度と同じ音だが、四和音のメジャーセブンスにテンションとして加えるので長13度として扱う。 - コードネームはGmaj7(13)の7を省略してGmaj13と表記されることも。

- ギターでGmaj7(13)を押さえる場合は、コードの性格への影響が少ない完全5度の音(Gから数えてD)が省略されることが多い。

※長7度を省略した場合は長13度を長6度として扱うのでG6になる。 - Gmaj7(13)の読み方は「ジー・メジャーセブンス・サーティーンス」

- Gmaj7(13)はジャズで使われることが多いコード。

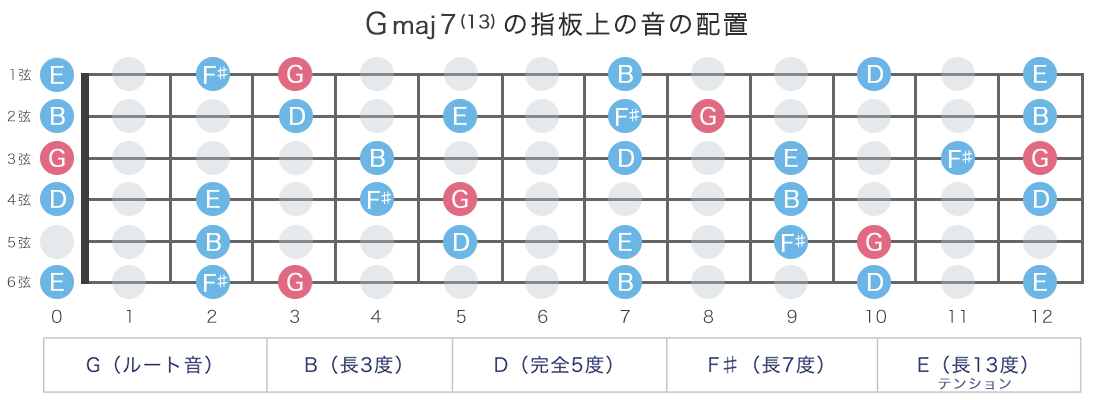

- 構成音は「ルート・長3度・完全5度・長7度・長13度 (R・M3・P5・M7・M13)」

| コード名 | ルート音 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | 長13度 |

|---|---|---|---|---|---|

| Gmaj7(13) | G | B | D | F♯ | E |

コードネームの表記

コードネームの表記は「Gmaj7(13)」「GM7(13)」「G△7(13)」「Gmaj13」「GM13」「G△13」など

「M」は「maj(major)」を省略した表記

「△」は「maj」を省略した表記

「maj13」は「7」を省略した表記

ただし、「Gmaj13」「GM13」「G△13」というように「7」の表記を省略すると、13thより若い数字の9thや♯11thといったアヴェイラブルテンションを含むコードと解釈される場合もあるため、13thだけ加えたい場合は「Gmaj7(13)」「GM7(13)」「G△7(13)」のいずれかの表記を使うほうが正確に伝わる

| 表記の種類 | 読み方 |

|---|---|

| Gmaj7(13) | Gメジャーセブンス・サーティーンス |

| GM7(13) | |

| G△7(13) | |

| Gmaj13 | Gメジャー・サーティーンス |

| GM13 | |

| G△13 |

Gmaj7(13)コードの指板図一覧

全国のギター教室を地域別に紹介しています。レッスン料金の安さ・特徴が一目でわかる比較表や、最寄りの教室が探しやすい地図などから、自分に合ったギター教室を探せます。

Gmaj7(13)のコードトーン表 (指板上の音の配置)

ローコードの押さえ方

- ローコード(オープンコード):開放弦を含む押さえ方

- ハイコード:開放弦を含まない押さえ方

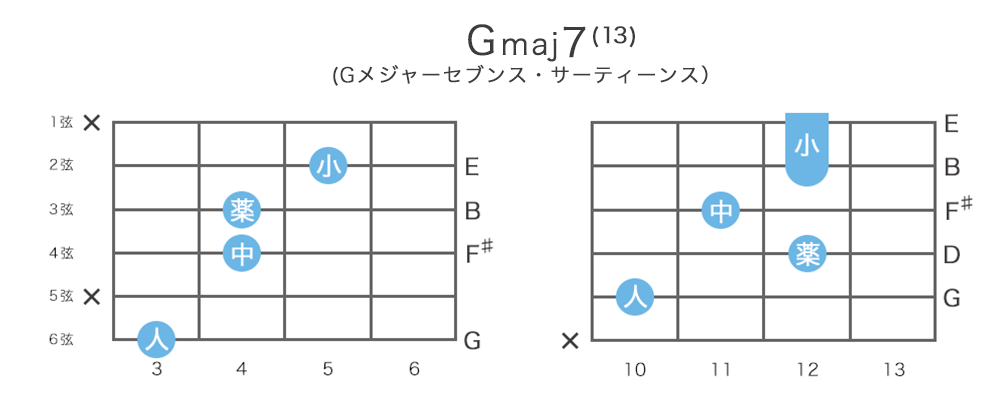

ローコード①

2、3弦は開放弦

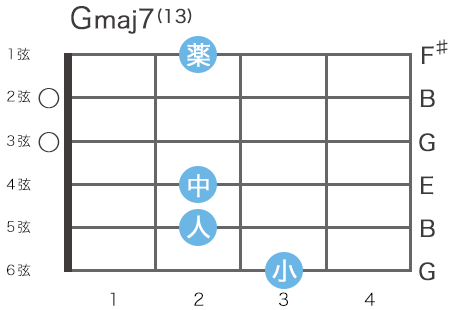

ローコード②

1、3弦は開放弦

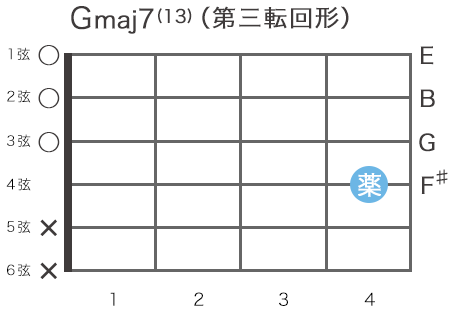

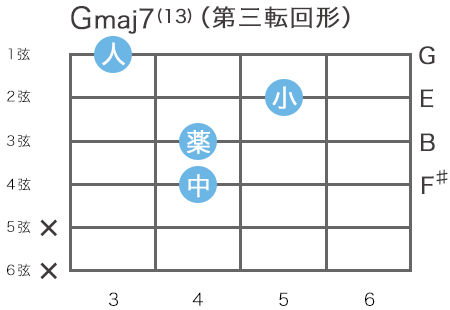

ローコード③(第三転回形)

1、2、3弦は開放弦

5、6弦は親指で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

※Gmaj7(13)コードの第三転回形

この押さえ方の最低音は4弦4フレットのF♯であるが、

ルート音を3弦開放のGとする第三転回形のコード

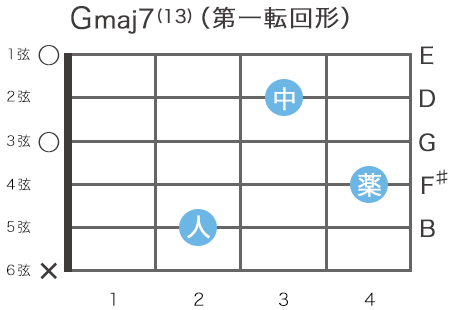

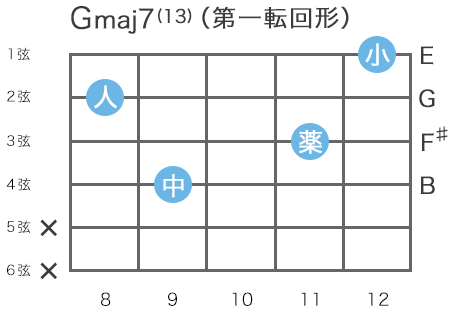

ローコード④(第一転回形)

1、3弦は開放弦

6弦は親指か人差し指の先で軽く触れてミュート

※Gmaj7(13)コードの第三転回形

この押さえ方の最低音は5弦2フレットのBであるが、

ルート音を3弦開放のGとする第一転回形のコード

ハイコードの押さえ方

- 第一転回形:第三音を最低音に置いた形

- 第二転回形:第五音を最低音に置いた形

- 第三転回形:第七音を最低音に置いた形

※転回形:ルート音以外が最低音となるコードの押さえ方

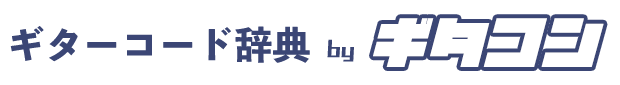

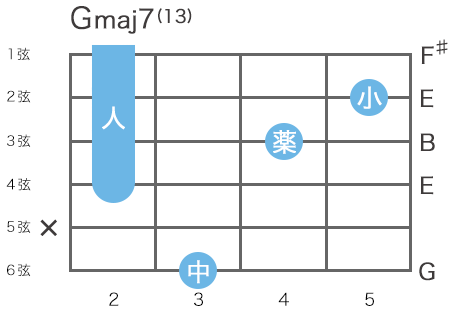

6弦ルート①

■6弦3フレットをルート音とするハイコード

6弦は親指で押弦

1弦は人差し指の付け根あたりで軽く触れてミュート

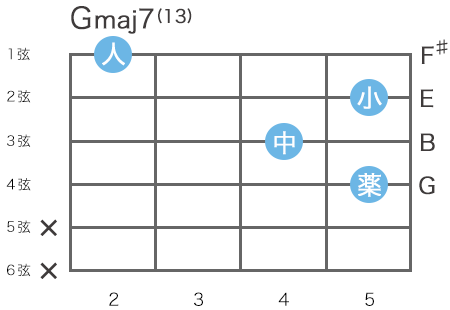

6弦ルート②

■6弦3フレットをルート音とするハイコード

6弦ルート①から5弦5フレットの押弦を省略した押さえ方

1弦は人差し指の付け根あたりで軽く触れてミュート

5弦は人差し指の腹あたりで軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

6弦ルート③

■6弦3フレットをルート音とするハイコード

1〜4弦を人差し指でセーハ

5弦は中指の腹で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

6弦ルート④

■6弦15フレットをルート音とするハイコード

1〜3弦を人差し指でセーハ

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

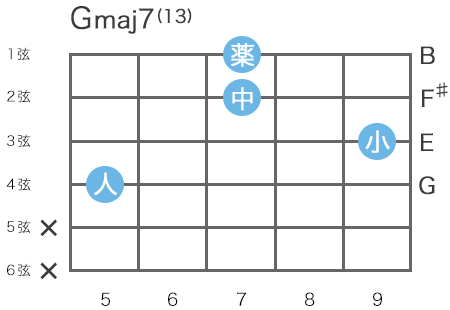

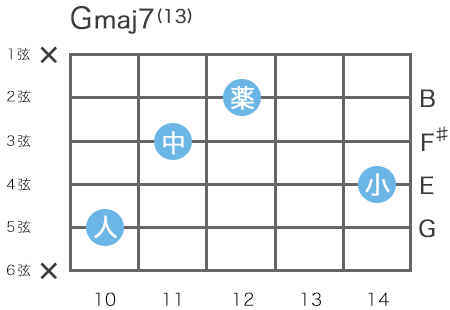

5弦ルート①

■5弦10フレットをルート音とするハイコード

1、2弦を小指でセーハ

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

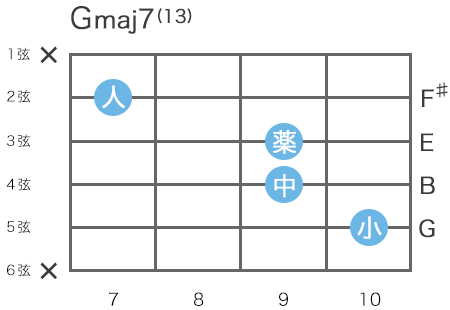

5弦ルート②

■5弦10フレットをルート音とするハイコード

5弦ルート①から4弦12フレットの押弦を省略した押さえ方

4弦は人差し指の腹で軽く触れてミュート

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

5弦ルート③

■5弦10フレットをルート音とするハイコード

1弦は人差し指の腹で軽く触れてミュート

6弦は親指で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

5弦ルート④

■5弦10フレットをルート音とするハイコード

1弦は人差し指の第二関節あたりで軽く触れてミュート

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

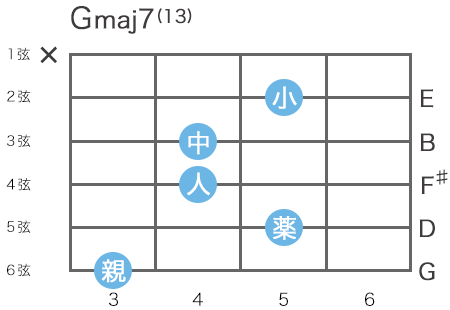

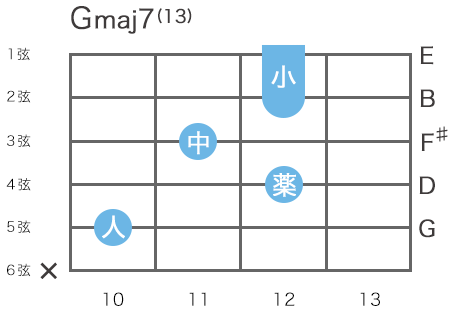

4弦ルート①

■4弦5フレットをルート音とするハイコード

5、6弦は親指で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

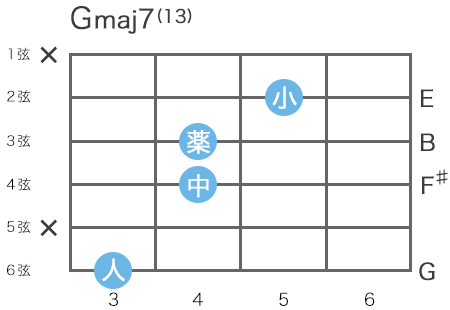

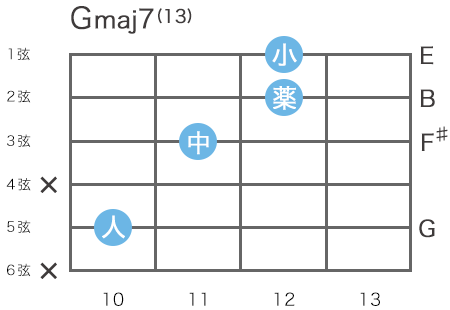

4弦ルート②

■4弦5フレットをルート音とするハイコード

5弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

6弦は鳴らさないように弾く

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

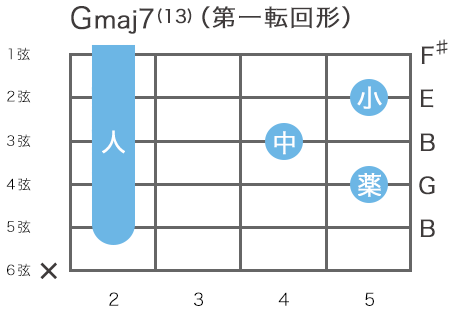

4弦ルート③(第一転回形)

■4弦5フレットをルート音とするハイコード

4弦ルート①に5弦2フレットの押弦を追加した形

1〜5弦は人差し指でセーハ

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

※Gmaj7(13)コードの第一転回形

この押さえ方の最低音は5弦2フレットのBであるが、

ルート音を4弦5フレットのGとする第一転回形のコード

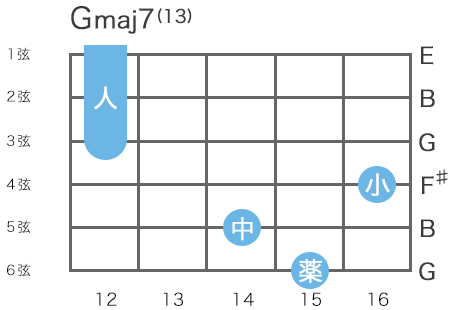

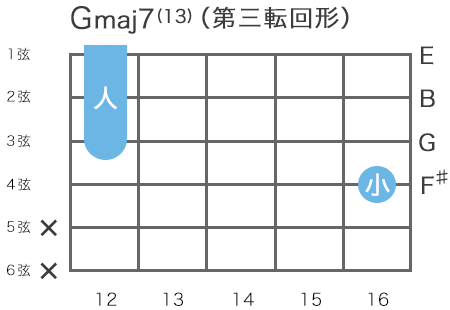

3弦ルート①(第三転回形)

■3弦12フレットをルート音とするハイコード

ローコード③のオクターブ上(12音上)の押さえ方

1〜3弦は人差し指でセーハ

5、6弦は押弦していない中指か薬指で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

※Gmaj7(13)コードの第三転回形

この押さえ方の最低音は4弦16フレットのF♯であるが、

ルート音を3弦12フレットのGとする第三転回形のコード

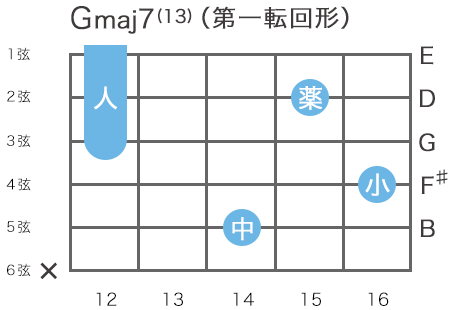

3弦ルート②(第一転回形)

■3弦12フレットをルート音とするハイコード

ローコード④のオクターブ上(12音上)の押さえ方

1〜3弦は人差し指でセーハ

6弦は中指の先で軽く触れてミュート

※Gmaj7(13)コードの第一転回形

この押さえ方の最低音は5弦14フレットのBであるが、

ルート音を3弦12フレットのGとする第一転回形のコード

2弦ルート①(第一転回形)

■2弦6フレットをルート音とするハイコード

5弦は中指の先で軽く触れてミュート

6弦は鳴らさないように弾く

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

※Gmaj7(13)コードの第一転回形

この押さえ方の最低音は4弦9フレットのBであるが、

ルート音を2弦6フレットのGとする第一転回形のコード

1弦ルート①(第三転回形)

■1弦3フレットをルート音とするハイコード

5、6弦は親指で軽く触れてミュート

※完全5度のDの音を省略した押さえ方

※Gmaj7(13)コードの第三転回形

この押さえ方の最低音は4弦4フレットのF♯であるが、

ルート音を1弦3フレットのGとする第三転回形のコード

Gmaj7(13)コードの構成音

| 音程 | ルート音 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | 長13度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 構成音 | G ソ |

B シ |

D レ |

F♯ ファ♯ |

E ミ |

| 度数表記の読み方 | |||

|---|---|---|---|

| R P1 | ルート音 完全1度 | - | - |

| M2 | 長2度 | m2 | 短2度 |

| M3 | 長3度 | m3 | 短3度 |

| P4 | 完全4度 | - | - |

| ♯4 | 増4度 | - | - |

| P5 | 完全5度 | - | - |

| ♯5 | 増5度 | ♭5 | 減5度 |

| M6 | 長6度 | m6 | 短6度 |

| M7 | 長7度 | m7 | 短7度 |

| - | - | ♭♭7 | 減7度 |

| P8 | 完全8度 | - | - |

| M9 | 長9度 | - | - |

| ♯9 | 増9度 | ♭9 | 短9度 |

| P11 | 完全11度 | - | - |

| ♯11 | 増11度 | - | - |

| M13 | 長13度 | ♭13 | 短13度 |

画像(指板図やスケール表)は当サイトへリンクを張ってもらえれば転載OKです。