(ケンタトニック) ESPギタークラフトアカデミー大阪校(GCA)2023年入学 ギター歴25年 ドラム歴10年

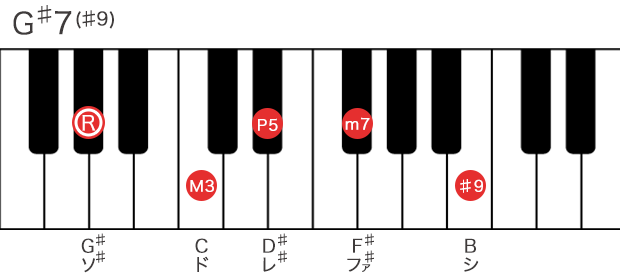

G♯7(♯9)コードとは

- G♯7(♯9)(G♯セブンス・シャープナインス)は、ドミナントセブンス(セブンスコード)のG♯7に増9度の音を加えたテンションコード

- ルート音のG♯から数えて♯9th(増9度)はB

※BはG♯から数えるとm3(短3度)と同音だが、テンションノートの♯9th(増9度)として扱う - G♯7(♯9)の構成音は5音ありギターでは押さえにくいポジションが多いため、コードの響きへの影響が少ない完全5度の音(G♯から数えてD♯)が省略されることが多い

※長3度(G♯から数えてC)を省略するとG♯7(♯9)の特徴が損なわれるので注意 - G♯とA♭は異名同音なので、G♯7(♯9)とA♭7(♯9)は同じコード

本記事ではG♯7(♯9)と表記する - 構成音は「ルート・長3度・完全5度・短7度・増9度 (R・M3・P5・m7・♯9)」

| コード名 | ルート音 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | – |

|---|---|---|---|---|---|

| G♯7 | G♯ | C | D♯ | F♯ | – |

| コード名 | ルート音 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | 増9度 |

| G♯7(♯9) | G♯ | C | D♯ | F♯ | B |

G♯7(♯9)コードの特徴

- ♯9th(増9度)は、ナチュラルテンションの9th(長9度)に♯が付いたオルタードテンション(※1)

- G♯7(♯9)は、♯9th(増9度)のBとM3(長3度)のCが半音でぶつかるため不安定な響きになるが、♯9th(増9度)の暗い響き、M3(長3度)の明るい響きの正反対の性格の2つの音が混じり合った不思議なトーンになる

- ♯9th(増9度)はブルーノート(※2)のm3(短3度)と同音であるため、7(♯9)はブルースなどの楽曲でよく使われる

- 7(♯9)は、ジミ・ヘンドリックスが『Purple Haze』をはじめ、多くの楽曲で使用したことから「ジミヘン・コード」とも呼ばれている

※1:オルタードテンション

9th、11th、13thのナチュラルテンションに♯や♭が付いた♭9、♯9、♯11、♭13の4つの音

※2:ブルーノート

3rd、5th、7thをそれぞれ半音下げた♭3、♭5、♭7の3つの音

コードネームの表記

コードネームの表記は「G♯7(♯9)」

| 表記の種類 | 読み方 |

|---|---|

| G♯7(♯9) | Gシャープ・セブンス・シャープナインス |

G♯7(♯9)コードの指板図一覧

全国のギター教室を地域別に紹介しています。レッスン料金の安さ・特徴が一目でわかる比較表や、最寄りの教室が探しやすい地図などから、自分に合ったギター教室を探せます。

G♯7(♯9)コードの転回形の指板図一覧

- 転回形:ルート音以外が最低音となるコードの押さえ方

- 基本形:ルート音が最低音となる形

- 第一転回形:第三音を最低音に置いた形

- 第二転回形:第五音を最低音に置いた形

- 第三転回形:第七音を最低音に置いた形

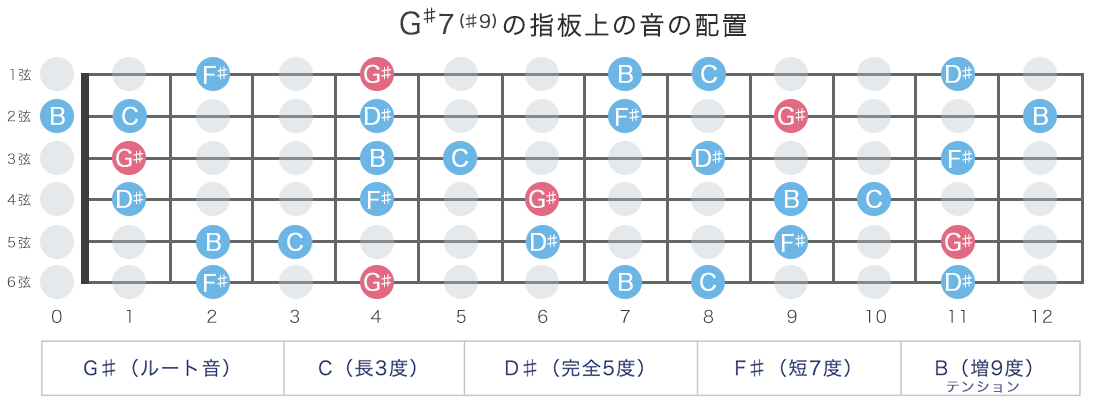

G♯7(♯9)の指板上の音の配置

ハイコードの押さえ方

- ローコード(オープンコード):開放弦を含む押さえ方

- ハイコード:開放弦を含まない押さえ方

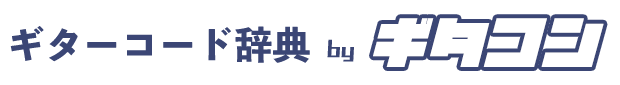

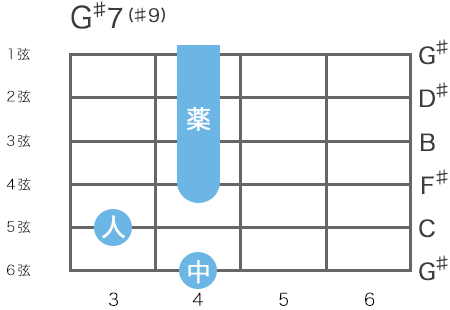

6弦ルート①

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

1〜6弦を人差し指でセーハ

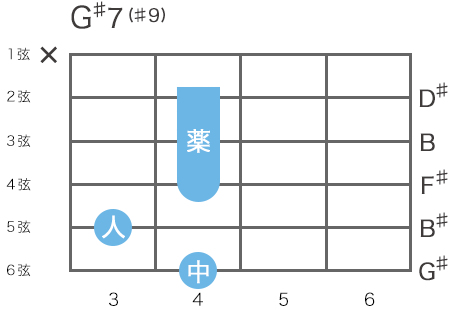

6弦ルート②

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

1〜4弦を人差し指でセーハ

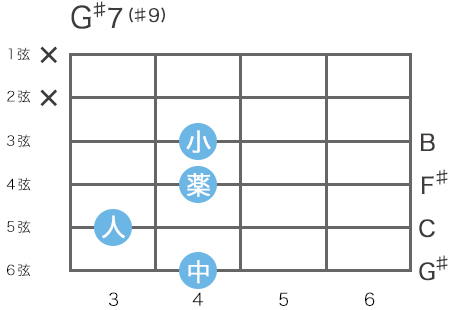

6弦ルート③

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

6弦ルート②から1弦4フレットの押弦を省略した押さえ方

2〜4弦を人差し指で軽く触れてミュート

1弦は人差し指の第一関節あたりで軽く触れてミュート

6弦ルート④

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

6弦ルート③から2弦4フレットの押弦を省略した押さえ方

1、2弦は人差し指の第二関節から付け根あたりで軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

6弦ルート⑤

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

1、2弦は人差し指の第一関節から第二関節の間あたりで軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

6弦ルート⑥

■6弦4フレットをルート音とするハイコード

1は人差し指の腹で軽く触れてミュート

5弦は中指の腹で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

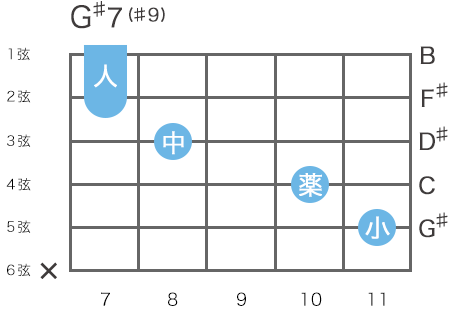

5弦ルート①

■5弦11フレットをルート音とするハイコード

1弦は人差し指の付け根あたりで軽く触れてミュート

6弦は親指の腹で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

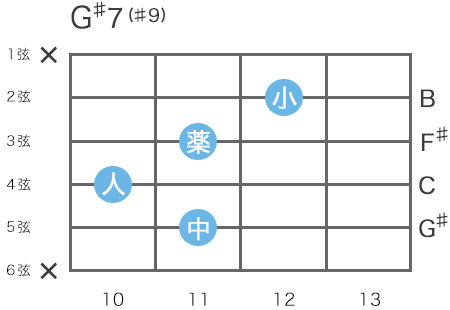

5弦ルート②

■5弦11フレットをルート音とするハイコード

1弦は小指の腹あたりで軽く触れてミュート

6弦は中指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

5弦ルート③

■5弦11フレットをルート音とするハイコード

4弦は中指の腹あたりで軽く触れてミュート

6弦は親指の腹、または中指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

5弦ルート④

■5弦11フレットをルート音とするハイコード

6弦は可能であれば小指の先で軽く触れてミュート

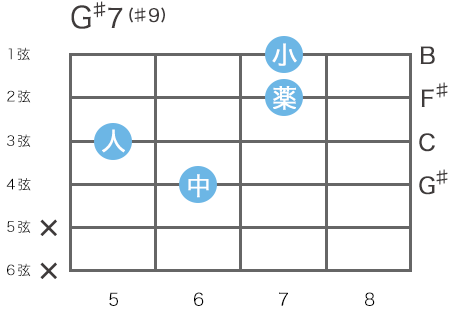

4弦ルート①

■4弦6フレットをルート音とするハイコード

5、6弦は親指の腹で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

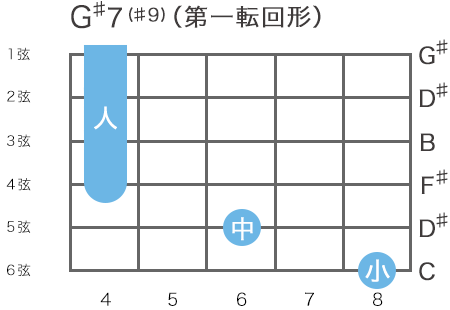

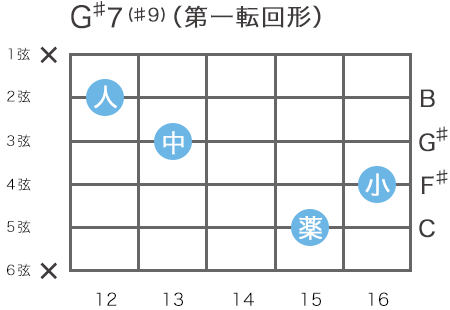

G♯7(♯9)の第一転回形

最低音はCだが、ルート音をG♯とするG♯7(♯9)の転回形コード

Cはルート音のG♯から見て長3度の音なので第一転回形となる

- 転回形:ルート音以外が最低音となるコードの押さえ方

- 基本形:ルート音が最低音となる形

- 第一転回形:第三音を最低音に置いた形

- 第二転回形:第五音を最低音に置いた形

- 第三転回形:第七音を最低音に置いた形

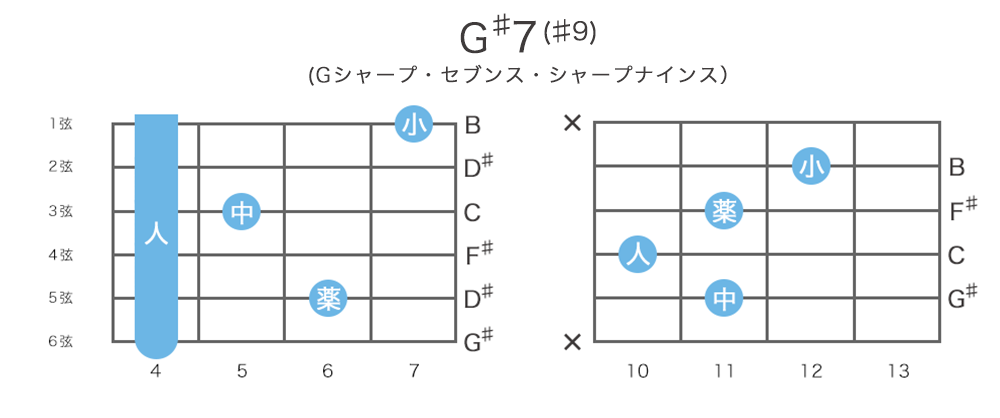

第一転回形① (4弦ルート)

■4弦6フレットをルート音とするハイコード

ルート音が4弦にある押さえ方

1弦は人差し指の第二関節あたりでミュート

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

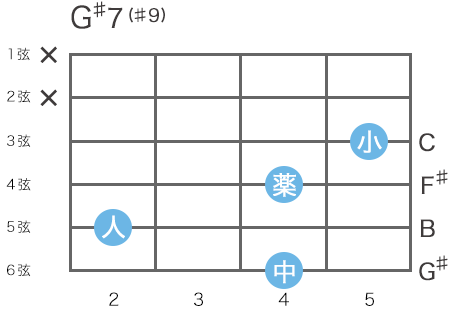

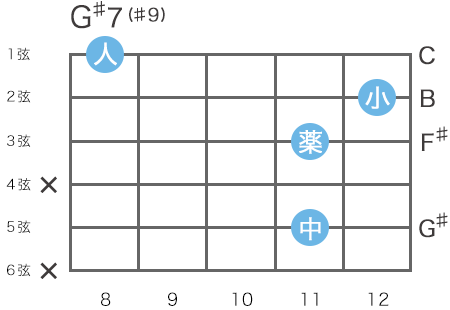

第一転回形② (3弦ルート)

■3弦13フレットをルート音とするハイコード

ルート音が3弦にある押さえ方

1弦は人差し指の腹で軽く触れてミュート

6弦は薬指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

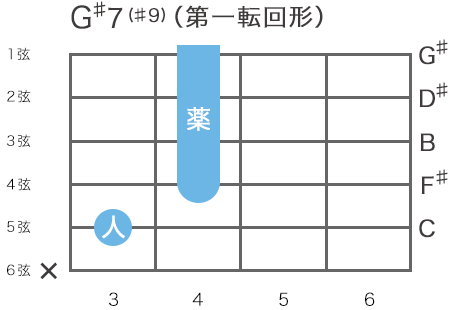

第一転回形③ (2弦ルート)

■2弦9フレットをルート音とするハイコード

ルート音が2弦にある押さえ方

1弦は人差し指の付け根あたりで軽く触れてミュート

5弦は人差し指の腹で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

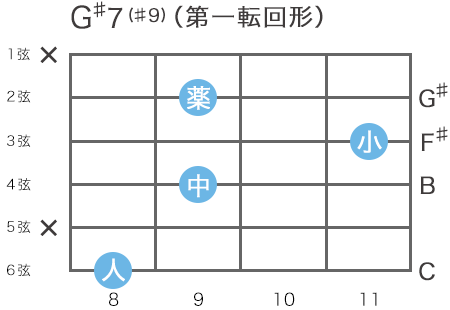

第一転回形④ (1弦ルート)

■1弦4フレットをルート音とするハイコード

ルート音が1弦にある押さえ方

6弦ルート②から6弦4フレットの押弦を省略した押さえ方

1〜4弦を薬指でセーハ

6弦は人差し指の先で軽く触れてミュート

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

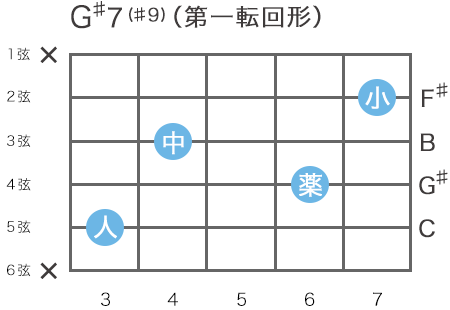

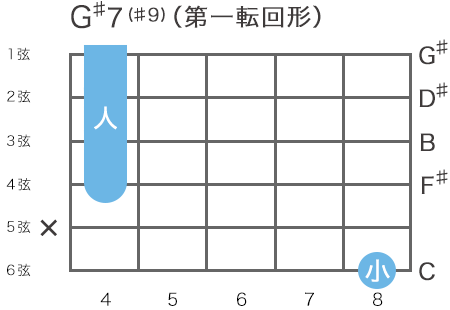

第一転回形⑤ (1弦ルート)

■1弦4フレットをルート音とするハイコード

1〜4弦を人差し指でセーハ

D♯の音は2弦4フレットで押弦しているので5弦6フレットは省略可

その場合は5弦を人差し指の先で軽く触れてミュート

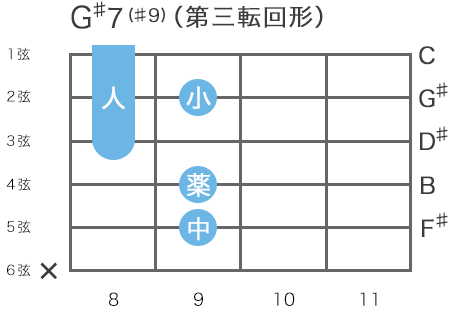

G♯7(♯9)の第三転回形

最低音はF♯だが、ルート音をG♯とするG♯7(♯9)の転回形コード

F♯はルート音のG♯から見て短7度の音なので第三転回形となる

第三転回形① (2弦ルート)

■2弦9フレットをルート音とするハイコード

ルート音が2弦にある押さえ方

1〜3弦を人差し指でセーハ

6弦は中指の先で軽く触れてミュート

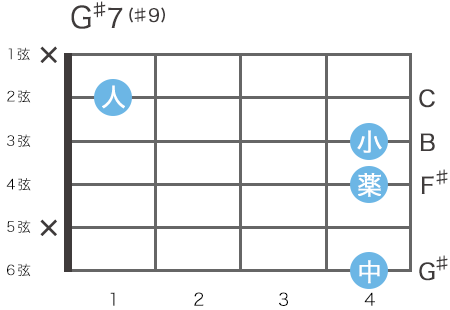

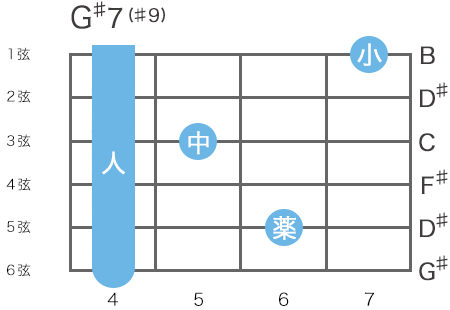

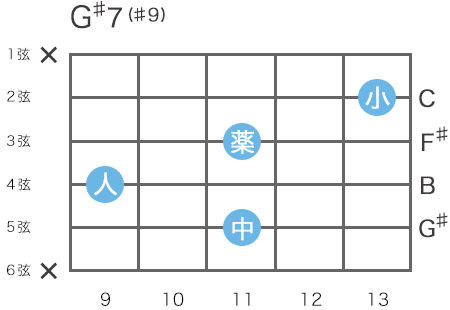

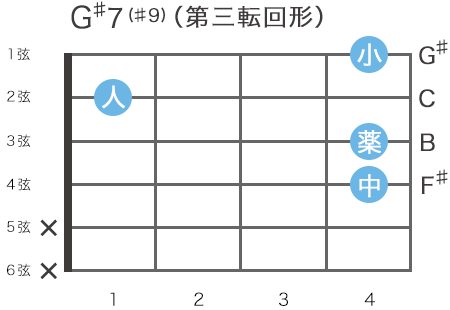

第三転回形② (1弦ルート)

■1弦4フレットをルート音とするハイコード

ルート音が1弦にある押さえ方

5弦は中指の先で軽く触れてミュート

6弦は鳴らさないように弾く

※完全5度のD♯の音を省略した押さえ方

G♯7(♯9)コードの構成音

| 音程 | ルート音 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | 増9度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 構成音 | G♯ ソ♯ |

C ド |

D♯ レ♯ |

F♯ ファ♯ |

B シ |

| 度数表記の読み方 | |||

|---|---|---|---|

| R P1 | ルート音 完全1度 | - | - |

| M2 | 長2度 | m2 | 短2度 |

| M3 | 長3度 | m3 | 短3度 |

| P4 | 完全4度 | - | - |

| ♯4 | 増4度 | - | - |

| P5 | 完全5度 | - | - |

| ♯5 | 増5度 | ♭5 | 減5度 |

| M6 | 長6度 | m6 | 短6度 |

| M7 | 長7度 | m7 | 短7度 |

| - | - | ♭♭7 | 減7度 |

| P8 | 完全8度 | - | - |

| M9 | 長9度 | - | - |

| ♯9 | 増9度 | ♭9 | 短9度 |

| P11 | 完全11度 | - | - |

| ♯11 | 増11度 | - | - |

| M13 | 長13度 | ♭13 | 短13度 |

画像(指板図やスケール表)は当サイトへリンクを張ってもらえれば転載OKです。