カラオケで「エコー」を使うと歌が上手く聞こえると言われますが、使いすぎるとかえって歌唱の本質(音程・リズム・発声)が曖昧になることもあります。

この記事では、「エコーとは何かを正しく理解」して、「どんな時に使うべきか」「具体的な設定方法やポイント」などをご紹介します。カラオケで歌うたびにもっと良く聴かせたい人、ボイストレーニングとして意味のある練習をしたい人は、ぜひご覧ください。

目次

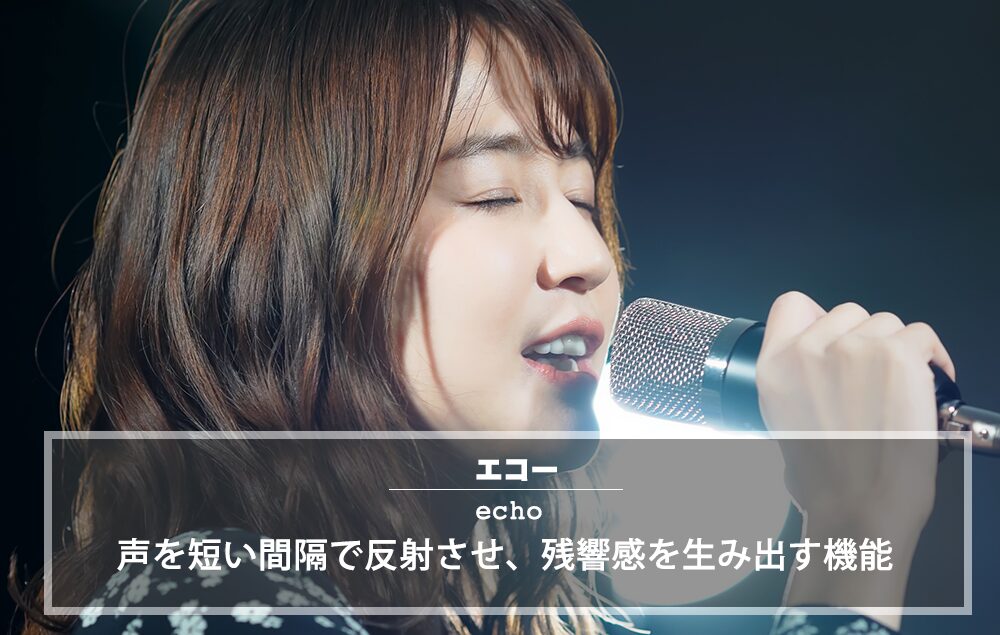

カラオケ機器の「エコー」は声の反響を与える機能

カラオケで多くの人が自然に利用する「エコー」は、声を響かせて広がりを演出する機能です。普段の声に残響を加えることで、歌がホールで響いているような臨場感を生み出します。

一方で、響きが強すぎると声の輪郭がぼやけてしまうこともあるため、エコーを正しく理解し、目的に合わせて調整することが大切です。

エコーとは何か?エフェクトの基本

音響分野では「エコー」「リバーブ」「ディレイ」という似た用語があります。

- エコー:声を短い間隔で反射させ、残響感を生み出す機能

- リバーブ:音が空間に広がる響きを強調する効果

- ディレイ:一定時間遅らせて音を繰り返す効果

カラオケ機器の「エコー」は、これらをシンプルに調整したもので、反響を加えることで声に厚みを出し、聴き手に心地よさを与えます。

仕組みとしては「直接音(地声)」「反射音(壁やスピーカーから返ってくる音)」「残響音(音がだんだん消えていく響き)」が組み合わさって成り立っています。

エコーによって得られる効果

エコーを活用すると、歌声にいくつかの良い効果が生まれます。

- 声の広がりと臨場感が増す:

普段よりも舞台で歌っているような響きが感じられる - 音程やリズムのズレが目立ちにくくなる:

多少の不安定さが響きでカバーされる - 気持ちよさが増して歌う楽しさが高まる:

歌唱に自信を持ちやすくなり、リラックスして歌える

これらの効果は、友人と楽しむ場面やイベントで人前に立つときに特に役立ちます。

エコーのデメリット・注意点

便利なエコーですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。

- 反響が強すぎると声がぼやけて聞こえる

- 子音や発音が不明瞭になり、歌詞が伝わりにくくなる

- 練習時には自分の弱点を隠してしまい、改善点に気づきにくい

特にボイストレーニング目的で利用する際は、過度なエコーは避けるのが無難です。

カラオケでエコーを使ったほうがいい?なしのほうがいい?

カラオケのエコーは使う場面によってメリットとデメリットが変わります。「楽しむときはあり」「練習ではなし」といったように目的を分けて考えると、より効果的に活用できます。

エコーありが向いている場面

- リラックスして歌いたいとき:

響きによって安心感が得られ、歌いやすくなる - バラードやゆったりとした曲:

余韻が曲調とマッチし、雰囲気を盛り上げる - 人前やイベントで披露するとき:

聴き手に華やかで心地よい印象を与えられる

エコーなしが向いている場面

- 練習に集中したいとき:

音程やリズムを正確に確認できる - アップテンポやリズムが重要な曲:

反響が少ない方がリズム感は際立つ - 採点や録音をする場合:

素の声がはっきり録れるため、改善点を見つけやすい

エコーあり・なしの切り替えのコツ

- 録音で比較する:

自分の歌を「あり」「なし」で聴き比べてみると違いが明確にわかる - 声質や発声特性を考慮する:

ハスキーな声なら軽め、クリアな声ならやや強めが合うこともある - 曲調やジャンルに合わせる:

ロックやアップテンポは薄め、演歌やバラードは濃いめが好ましい

エコーは一律の正解があるわけではなく、目的や曲調に合わせて調整する柔軟さが重要です。

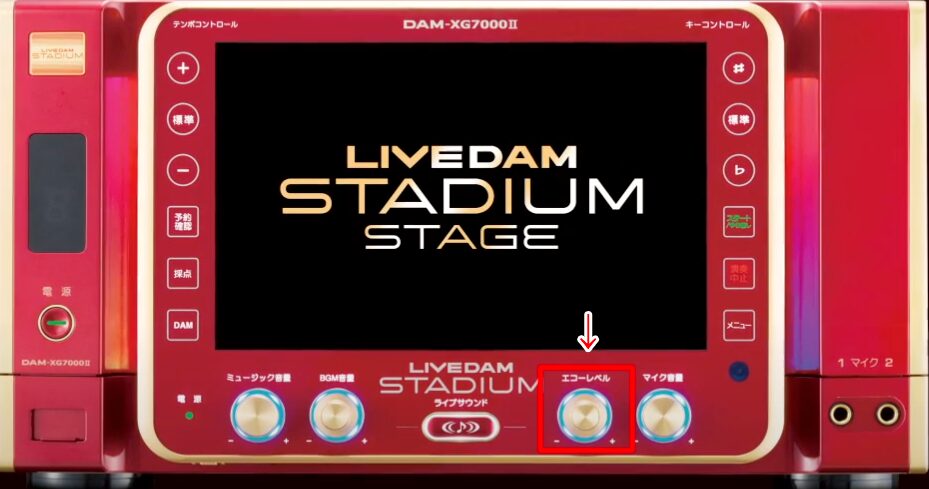

カラオケ機器のエコーの使い方、設定のポイント

エコーは「どのくらいかけるか」によって効果が大きく変わります。響きを深くすれば臨場感は増しますが、強すぎると声が不明瞭になります。マイク音量・伴奏音量・エコー量のバランスを意識し、部屋の広さや曲調に応じて調整することが大切です。

音量バランス:マイク、ミュージック、エコー

カラオケ機器には必ず「マイク音量」「伴奏音量」「エコー量」を調整するつまみや設定項目があります。どれかが突出すると全体のバランスが崩れやすいため、基準を意識して調整しましょう。

| 項目 | 調整の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| マイク音量 | 伴奏よりやや大きめ | 大きすぎるとハウリングの原因になる |

| 伴奏音量 | 歌声を邪魔しない程度 | 小さすぎるとリズムが取りにくい |

| エコー量 | 中間値(例:15〜18程度)から調整 | 強すぎると発音がボヤける |

ポイントは「声がクリアに聞こえる範囲で響きを足す」ことです。また、ハウリングや音割れを防ぐために、マイクをスピーカーに近づけすぎない工夫も重要です。

部屋の広さ・人数・機種による調整

エコーの響き方は環境によって変化します。小部屋では反射音が少なく、エコーを強めにすると効果を感じやすいです。一方、大部屋では残響が自然に生まれるため、控えめな設定が向いています。

- 人数が多い場合:

人の声や話し声が響きを吸収するため、少し強めにすると歌声が映える - 人数が少ない場合:

声がクリアに通るため、エコーは軽めで十分 - 機種の違い:

JOYSOUNDは自然な残響、DAMはやや強めの響きが特徴

機種ごとにデフォルトの響きが異なるため、実際に声を出して確認するのがおすすめです。

ジャンル・テンポ別のエコー設定例

曲のジャンルによっても最適なエコー設定は異なります。以下を参考に調整すると雰囲気が大きく変わります。

| ジャンル・テンポ | エコー設定の目安 | 効果 |

|---|---|---|

| バラード・スローテンポ | 深め・長め | 余韻が美しく残り、感情表現が映える |

| アップテンポ・ポップス | 軽め・短め | 歌詞やリズムがクリアに伝わる |

| ロック | 中程度 | 力強さを損なわずに響きが加わる |

| 演歌 | 深め・長め | こぶしやビブラートが引き立つ |

| 洋楽(R&B、バラードなど) | やや深め | 原曲の雰囲気に近づけやすい |

ジャンルごとの特性に合わせて調整することが、歌の完成度を上げる近道です。

録音・自分の声の確認用テクニック

上達のためには、録音して自分の声を客観的に聴くことが効果的です。

- カラオケ機器の録音機能を活用:エコーあり・なしを比較すると、自分の声のクセが把握しやすい

- スマホで録音:マイクをスピーカーから少し離し、ノイズが入りにくい位置で録音する

- 聴き返しのポイント:「どの部分が聞き取りにくいか」「リズムや音程の揺れが響きで隠れていないか」を意識して確認する

録音の分析を習慣化することで、設定の最適化だけでなく歌唱力そのものの改善にもつながります。

一人カラオケで練習するならエコーなしがおすすめ

ボイストレーニングを目的とするなら、エコーは基本的にオフにした方が効果的です。響きがあると心地よく歌えますが、その分だけ自分の声の欠点に気づきにくくなります。素の声をしっかり確認することが、発声や音程の正確さを高める第一歩です。

素声をしっかり聴くことの重要性

エコーを切ると、声のクセや発音の甘さ、音程の揺れがそのまま耳に届きます。最初は厳しく感じても、これは改善点を見つける大きなチャンスです。呼吸や声の支え、発声の安定性を磨くためには、エコーなしでの練習が欠かせません。

技術向上へのステップ:段階的にエコーを導入する方法

練習を効率的に進めるには、以下のステップが有効です。

- 初級段階:

完全にエコーをオフにして、自分の声を徹底的にチェックする - 中級段階:

軽めのエコーを加え、響きの中での歌唱感覚を養う - 実践段階:

本番や人前で歌う前に、最も自分の声が魅力的に聞こえる設定を探す

このように段階を踏むことで、練習と実践の両面からスキルを高められます。

モチベーションを保つ工夫

エコーなしでの練習は厳しさを伴うため、工夫して楽しさを加えることが大切です。

- 録音して成長を実感する:

前回との違いを聴き比べると上達がわかりやすい - 曲の難易度を少しずつ上げる:

小さな成功体験が積み重なり、やる気が続く - 一人カラオケの集中力を活かす:

誰にも気兼ねなく試行錯誤できる環境を最大限に利用する

練習は「続ける仕組み」を作ることで効果が倍増します。

おわりに

カラオケのエコーは、「楽しむ場面」では強力な味方となり、「練習の場面」では必要に応じてオフにする柔軟さが求められます。

まずは自分の声を録音して聴き比べ、練習用と本番用でエコーを切り替える習慣をつけましょう。自分に合った設定を見つけることができれば、歌う楽しさも、上達のスピードも格段に上がります。

エコーを上手に使いこなし、カラオケをより豊かに楽しみながら、歌唱力アップを目指してください。